mardi 30 janvier 2018

De Mémoire, Espace d'art Camille Lambert - Juvisy (commissariat Aurélie Barnier avec Céline Cléron et Solènne doually), 2017.

Recto &Verso

Installation composée d’une impression numérique sur affiche (2m75 X 1m16), un diaporama numérique de 54 images d’archives et une vidéo (“Yvonne le 7 mars 2003”) de 2min16.

2017.

Quelques images issues du diaporama :

Crédits Photos : Laurent Hardhuin.

le dessin, autrement, exposiition à la Galerie de l'Étrave - Thonon-Les-Bains (commissariat Philippe Piguet).

Le dessin, autrement

Du 23 juin au 24 septembre 2017

Vernissage le 22 juin à 18 h.

Commissariat: Philippe Piguet avec Nicolas Aiello, Jérémie Bennequin, Alighero Boetti, Jean-Marc Cérino, Chourouk Hriech, Christian Lhopital, Claire Maugeais, Keita Mori, Fabien Verschaere

à la Galerie de l'Etrave - 4 bis avenue d'Evian à Thonon-les-Bains

Envisagée comme un florilège autour de la question du dessin, l’exposition estivale visera à mettre en valeur toute la richesse d’investigation de ce mode. A cette fin, elle réunira les oeuvres

d’artistes de générations différentes employant tout un panel de techniques diverses et variées pour ce que le dessin n’est l’apanage d’aucune forme d’expression particulière. Longtemps

cantonné à l’émergence d’une image dessinée sur papier, le dessin a conquis au fil du temps de nouveaux espaces et de nouvelles formes en se confrontant à des médiums, des techniques et des protocoles nouveaux. L’éclatement des

pratiques artistiques, dont l’art contemporain est l’objet depuis l’avènement de la postmodernité, a grandement contribué à modifier le rapport primordial des artistes au dessin.

S’il n’a rien perdu de sa nature propre, notamment cette proximité naturelle qu’il entretient avec la pensée, il convient aujourd’hui d’appréhender le dessin, autrement, à l’aune de tous les changements dont il s’est nourri et qui le donnent à voir sous d’autres aspects. Florilège donc, mais non anthologie, tant le

dessin est d’une richesse infinie.

Philippe Piguet

http://

Du 23 juin au 24 septembre 2017

Vernissage le 22 juin à 18 h.

Commissariat: Philippe Piguet avec Nicolas Aiello, Jérémie Bennequin, Alighero Boetti, Jean-Marc Cérino, Chourouk Hriech, Christian Lhopital, Claire Maugeais, Keita Mori, Fabien Verschaere

à la Galerie de l'Etrave - 4 bis avenue d'Evian à Thonon-les-Bains

Envisagée comme un florilège autour de la question du dessin, l’exposition estivale visera à mettre en valeur toute la richesse d’investigation de ce mode. A cette fin, elle réunira les oeuvres

d’artistes de générations différentes employant tout un panel de techniques diverses et variées pour ce que le dessin n’est l’apanage d’aucune forme d’expression particulière. Longtemps

cantonné à l’émergence d’une image dessinée sur papier, le dessin a conquis au fil du temps de nouveaux espaces et de nouvelles formes en se confrontant à des médiums, des techniques et des protocoles nouveaux. L’éclatement des

pratiques artistiques, dont l’art contemporain est l’objet depuis l’avènement de la postmodernité, a grandement contribué à modifier le rapport primordial des artistes au dessin.

S’il n’a rien perdu de sa nature propre, notamment cette proximité naturelle qu’il entretient avec la pensée, il convient aujourd’hui d’appréhender le dessin, autrement, à l’aune de tous les changements dont il s’est nourri et qui le donnent à voir sous d’autres aspects. Florilège donc, mais non anthologie, tant le

dessin est d’une richesse infinie.

Philippe Piguet

http://

Marelle, exposition au 116, centre d'art de Montreuil (commissariat : Elia pijollet & Jean-françois Chevrier)

Texte de Jean-François Chevrier pour la brochure de l’exposition "Marelle"

Invité à choisir pour les présenter au 116 des œuvres d’artistes installés à Montreuil,

j’ai accepté, habitant moi-même la ville. Dès le départ, il m’a semblé qu’il fallait imaginer une forme simple, directe, qui favorise la rencontre des oeuvres et celle des artistes à partir des œuvres, sans surcharge discursive préalable et avec un minimum d’effets d’installation. Il m’a semblé que l’espace du 116 pouvait se prêter à ce « jeu » et que c’était même peut-être la meilleure façon de l’utiliser. Nous avons, Élia Pijollet et moi-même, évité, autant que possible, de penser « exposition », pour éviter notamment la charge institutionnelle et l’idée de rituel attachées à ce mot (et à la pratique correspondante).

« Marelle » a été conçue, préparée, comme une suite de trois accrochages qui se dérouleront de septembre 2016 à février 2017. Les travaux de quatorze artistes y seront présentés selon des configurations variables. Au moment où je rédige ce texte, nous ne savons pas encore exactement quelles seront les oeuvres présentées dans le troisième accrochage : nous souhaitons que la configuration finale découle des deux premières étapes. Les trois accrochages donneront lieu à trois soirées de discussion qui permettront de débattre sur les œuvres présentées et, plus largement, sur les

formes et les conditions de l’activité artistique.

On voit souvent dans l’art une activité ludique. Le titre choisi, « Marelle », n’indique de toute évidence ni un sujet ni un thème. Le mot désigne un jeu et une expérience de mobilité par essais, tâtonnement expérimental. Le jeu de marelle commence par un tracé au sol, en plein air, sur un trottoir, dans une cour d’école. C’est un jeu urbain, qui implique le corps.

Julio Cortázar donne cette description : « La marelle se joue avec un caillou qu’on pousse de la pointe du soulier. Éléments : un trottoir, un caillou, un soulier et un beau dessin à la craie, de préférence en couleurs. Tout en haut, il y a le Ciel et tout en bas, la Terre ; il est très difficile d’atteindre le Ciel avec le caillou, on vise toujours mal et le caillou sort du dessin. Petit à petit, cependant, on acquiert l’habileté nécessaire pour franchir les différentes cases (marelles escargots, marelles rectangulaires, marelles fantaisie, peu employées) et un beau jour on quitte la Terre, on fait remonter le caillou

jusqu’au Ciel, on entre dans le Ciel 1. »

Le dessin de « Marelle » est local, inscrit dans un territoire. Le lieu du jeu est circonscrit. Mais l’espace compris entre « terre » et « ciel » déborde la géographie. Montreuil n’est pas le sujet des trois rencontres. Définie par sa parenté avec le jeu, l’activité artistique s’éloigne des questions de société comme des grands débats d’opinion ; elle ne peut prétendre à une action dans l’environnement sociopolitique, ni même à une transformation de la culture. Mais le jeu est en lui-même, et d’abord pour ceux et celles qui y participent, une activité sérieuse, passionnée ; c’est aussi, quand il n’est pas solitaire, une forme de partage et un apprentissage de la créativité sociale.

La marelle condense ces qualités.

Parmi les quatorze artistes invités, deux, Nicolas Aiello et César Kaci, sont montreuillois d’origine. Aiello travaille sur un ensemble de photos de famille hérité de sa grand-mère maternelle, qui ponctuent le cours du siècle passé, en recoupant parfois des épisodes de l’histoire politique et sociale (son grand-père fut, dans les années 1950 et 1960, le chauffeur et factotum du secrétaire du parti communiste Jacques Duclos). Ce travail, dont la forme n’est pas encore complètement définie, apparaîtra dans le troisième accrochage. Le jeune artiste-cinéaste César Kaci, étudiant aux Beaux-arts de Paris, présentera dans le premier accrochage un petit film vidéo sur le paysage urbain des « hauteurs de Paris », réalisé en collaboration avec Vincent Peugnet. Le film contient quelques vues qui font directement écho aux tableaux d’immeubles d’Yves Bélorgey, comme si la caméra circulait à l’intérieur des tableaux. L’espace urbain s’inscrit entre terre et ciel, dans un montage fragmenté,

heurté.

Deux autres jeunes artistes, Anaïs Ang et Thomas Dunoyer de Segonzac, elle sculptrice, lui peintre, se sont saisis de l’occasion pour travailler en association, en cherchant un terrain commun à des pratiques plutôt distantes. Mais, de manière générale, nous avons surtout opté pour une coexistence d’objets, de formes et d’attitudes hétérogènes, sans chercher pour autant à produire des effets de choc ou des contrastes spectaculaires. Un accrochage test le 23 avril dernier, limité à la présentation de deux artistes, Yves Bélorgey et Édith Dufaux, pour une soirée de rencontre-débat, nous a permis de vérifier la fertilité d’une forme ouverte, légère, délestée de tout l’appareillage des expositions scénographiées. Ce dialogue sera élargi en septembre avec le film déjà mentionné de César Kaci, des sculptures (céramiques) d’Akiko Hoshina, des dessins de Béatrice Duport et des photographies de Rémi Vinet.

Depuis l’intervention de la photographie entre les beaux-arts et les médias au dix neuvième siècle, l’image est devenue le terrain commun indéfini de pratiques composites, hybrides. Le dessin n’est plus le noyau du « système des beaux-arts », mais il traverse encore les disciplines. Il fonde le travail de sculpture de Béatrice Duport autant que l’activité picturale de Bélorgey ou les copies de documents (photographies et autres) de Nicolas Aiello. De même, la gravure, supplantée par la photographie dans ses fonctions traditionnelles, est restée le support d’un imaginaire fantastique. Édith Dufaux greffe ainsi la gravure sur la photographie pour interpréter cette « expérience émotionnelle de l’espace » qu’a décrite naguère Pierre Kaufmann 2. L’oeuvre documentaire du grand photographe Eugène Atget (1857-1927) est une référence majeure, voire un exemple, pour Bélorgey autant que pour Dufaux et pour Vinet. Chez celui-ci, des réminiscences d’Atget sont manifestes dans les vues détaillées, intimes et vibrantes, d’une cité condamnée du quartier de la Moskova (Paris, 18e arrondissement) prises en 1996. Avec le portrait, depuis 1997, Vinet joue de l’illusion photographique ; il utilise la ressemblance supposée de l’image enregistrée pour créer des fictions crédibles.

Pour la plupart des artistes de « Marelle », la mémoire est un accès privilégié à l’histoire, autant qu’une manière de mêler forme biographique et mythologie individuelle. Ils/elles cherchent un style d’enquête ou de décryptage qui leur permette de se mouvoir dans un paysage encombré. Le présent lui-même devient une matière historique, tel un dépôt de savoir. Magali Desbazeille élabore des scénarios de performance à partir d’une visualisation ambiguë (plutôt grinçante ou parodique) de matériaux d’enquête sociologique. Pour Bélorgey, la peinture est une activité de connaissance. Il peint, ostensiblement et de manière déclarée, des tableaux documentaires, sans prétendre pour autant à une neutralité impersonnelle. Claire Tenu revendique une expérience lyrique, en évitant les maniérismes psychologiques et les tournures solipsistes de l’art dit « expressif ». Béatrice Duport passe du dessin aux formes plastiques en explorant ses propres tracés. La simple inscription manuelle du mot « matière » sur une page blanche condense un effet d’onde aussi puissant que fragile. Qu’ils/elles soient peintres ou photographes, qu’ils pratiquent la sculpture ou la gravure, et quel que soit leur intérêt pour la musique et les arts de la scène, le spectacle vivant ou la performance, les artistes associés à « Marelle » ont conservé une confiance dans l’outil et la discipline qu’ils ont choisis. Au début de l’année, pour l’exposition inaugurale du nouveau musée Unterlinden de Colmar, nous avions mis l’accent sur l’histoire et la vitalité actuelle de la performance, nous avions invité des

danseurs, des chorégraphes. À Montreuil, diverses considérations, notamment techniques, nous ont conduits à respecter les partages disciplinaires. En revanche, nous avons effectivement mis en avant l’idée du dessin et le tracé (avec l’image de la marelle) comme une énergie de formation transdisciplinaire, entre l’écriture et l’image, dans l’espace (le lieu d’exposition) comme sur la page.

Cet intérêt pour le dessin dans tous ses états, couplé avec la photographie, entre description et fiction, fantaisie et savoir, devrait apparaître clairement dans le deuxième accrochage, qui sera consacré à des expériences d’atelier menées pour et avec des enfants. Un grand abécédaire d’Édith Dufaux fera le lien avec les œuvres présentées dans le premier accrochage, en rappelant les vertus de l’art d’illustration, lié en l’occurrence à une invention verbale. Trois artistes du groupe RADO vont

montrer des œuvres et documents issus d’interventions en milieu scolaire. Les activités de RADO se sont développées depuis le début des années 2000, dans le sillage du séminaire-forum « Des territoires », à l’École des beaux-arts de Paris.

Claire Tenu avait déjà travaillé à Montreuil, en 2002-2004, dans le cadre d’un projet sur la ville suscité par la Maison populaire. Elle montrera au 116 des éléments de trois ateliers qu’elle a animés dans des écoles, à Perpignan, Cherbourg et Saint-Ouen, entre 2010 et 2012. À ses yeux, ces expériences font partie intégrante de l’investigation sur les possibilités de la photographie qui est au coeur de sa démarche.

Une formule similaire, mise en place avec Peuple et Culture Corrèze, a permis à Fanny Béguery et Adrien Malcor de conduire leurs Enfantillages outillés dans trois écoles primaires de la vallée de la Dordogne avec des enfants âgés de quatre à dix ans 3. L’hypothèse de travail était d’interroger, avec les enfants, leurs représentations des objets techniques, instruments et machines, qui peuplent leur environnement proche (domestique) ou élargi (à l’échelle des équipements industriels). Invités à dessiner et munis d’appareils photo, les enfants ont engagé, avec les adultes, un processus de connaissance qui laisse toute sa place à la créativité, à la fantaisie et aux combinaisons métaphoriques.

Jean-François Chevrier,

juillet 2016

Invité à choisir pour les présenter au 116 des œuvres d’artistes installés à Montreuil,

j’ai accepté, habitant moi-même la ville. Dès le départ, il m’a semblé qu’il fallait imaginer une forme simple, directe, qui favorise la rencontre des oeuvres et celle des artistes à partir des œuvres, sans surcharge discursive préalable et avec un minimum d’effets d’installation. Il m’a semblé que l’espace du 116 pouvait se prêter à ce « jeu » et que c’était même peut-être la meilleure façon de l’utiliser. Nous avons, Élia Pijollet et moi-même, évité, autant que possible, de penser « exposition », pour éviter notamment la charge institutionnelle et l’idée de rituel attachées à ce mot (et à la pratique correspondante).

« Marelle » a été conçue, préparée, comme une suite de trois accrochages qui se dérouleront de septembre 2016 à février 2017. Les travaux de quatorze artistes y seront présentés selon des configurations variables. Au moment où je rédige ce texte, nous ne savons pas encore exactement quelles seront les oeuvres présentées dans le troisième accrochage : nous souhaitons que la configuration finale découle des deux premières étapes. Les trois accrochages donneront lieu à trois soirées de discussion qui permettront de débattre sur les œuvres présentées et, plus largement, sur les

formes et les conditions de l’activité artistique.

On voit souvent dans l’art une activité ludique. Le titre choisi, « Marelle », n’indique de toute évidence ni un sujet ni un thème. Le mot désigne un jeu et une expérience de mobilité par essais, tâtonnement expérimental. Le jeu de marelle commence par un tracé au sol, en plein air, sur un trottoir, dans une cour d’école. C’est un jeu urbain, qui implique le corps.

Julio Cortázar donne cette description : « La marelle se joue avec un caillou qu’on pousse de la pointe du soulier. Éléments : un trottoir, un caillou, un soulier et un beau dessin à la craie, de préférence en couleurs. Tout en haut, il y a le Ciel et tout en bas, la Terre ; il est très difficile d’atteindre le Ciel avec le caillou, on vise toujours mal et le caillou sort du dessin. Petit à petit, cependant, on acquiert l’habileté nécessaire pour franchir les différentes cases (marelles escargots, marelles rectangulaires, marelles fantaisie, peu employées) et un beau jour on quitte la Terre, on fait remonter le caillou

jusqu’au Ciel, on entre dans le Ciel 1. »

Le dessin de « Marelle » est local, inscrit dans un territoire. Le lieu du jeu est circonscrit. Mais l’espace compris entre « terre » et « ciel » déborde la géographie. Montreuil n’est pas le sujet des trois rencontres. Définie par sa parenté avec le jeu, l’activité artistique s’éloigne des questions de société comme des grands débats d’opinion ; elle ne peut prétendre à une action dans l’environnement sociopolitique, ni même à une transformation de la culture. Mais le jeu est en lui-même, et d’abord pour ceux et celles qui y participent, une activité sérieuse, passionnée ; c’est aussi, quand il n’est pas solitaire, une forme de partage et un apprentissage de la créativité sociale.

La marelle condense ces qualités.

Parmi les quatorze artistes invités, deux, Nicolas Aiello et César Kaci, sont montreuillois d’origine. Aiello travaille sur un ensemble de photos de famille hérité de sa grand-mère maternelle, qui ponctuent le cours du siècle passé, en recoupant parfois des épisodes de l’histoire politique et sociale (son grand-père fut, dans les années 1950 et 1960, le chauffeur et factotum du secrétaire du parti communiste Jacques Duclos). Ce travail, dont la forme n’est pas encore complètement définie, apparaîtra dans le troisième accrochage. Le jeune artiste-cinéaste César Kaci, étudiant aux Beaux-arts de Paris, présentera dans le premier accrochage un petit film vidéo sur le paysage urbain des « hauteurs de Paris », réalisé en collaboration avec Vincent Peugnet. Le film contient quelques vues qui font directement écho aux tableaux d’immeubles d’Yves Bélorgey, comme si la caméra circulait à l’intérieur des tableaux. L’espace urbain s’inscrit entre terre et ciel, dans un montage fragmenté,

heurté.

Deux autres jeunes artistes, Anaïs Ang et Thomas Dunoyer de Segonzac, elle sculptrice, lui peintre, se sont saisis de l’occasion pour travailler en association, en cherchant un terrain commun à des pratiques plutôt distantes. Mais, de manière générale, nous avons surtout opté pour une coexistence d’objets, de formes et d’attitudes hétérogènes, sans chercher pour autant à produire des effets de choc ou des contrastes spectaculaires. Un accrochage test le 23 avril dernier, limité à la présentation de deux artistes, Yves Bélorgey et Édith Dufaux, pour une soirée de rencontre-débat, nous a permis de vérifier la fertilité d’une forme ouverte, légère, délestée de tout l’appareillage des expositions scénographiées. Ce dialogue sera élargi en septembre avec le film déjà mentionné de César Kaci, des sculptures (céramiques) d’Akiko Hoshina, des dessins de Béatrice Duport et des photographies de Rémi Vinet.

Depuis l’intervention de la photographie entre les beaux-arts et les médias au dix neuvième siècle, l’image est devenue le terrain commun indéfini de pratiques composites, hybrides. Le dessin n’est plus le noyau du « système des beaux-arts », mais il traverse encore les disciplines. Il fonde le travail de sculpture de Béatrice Duport autant que l’activité picturale de Bélorgey ou les copies de documents (photographies et autres) de Nicolas Aiello. De même, la gravure, supplantée par la photographie dans ses fonctions traditionnelles, est restée le support d’un imaginaire fantastique. Édith Dufaux greffe ainsi la gravure sur la photographie pour interpréter cette « expérience émotionnelle de l’espace » qu’a décrite naguère Pierre Kaufmann 2. L’oeuvre documentaire du grand photographe Eugène Atget (1857-1927) est une référence majeure, voire un exemple, pour Bélorgey autant que pour Dufaux et pour Vinet. Chez celui-ci, des réminiscences d’Atget sont manifestes dans les vues détaillées, intimes et vibrantes, d’une cité condamnée du quartier de la Moskova (Paris, 18e arrondissement) prises en 1996. Avec le portrait, depuis 1997, Vinet joue de l’illusion photographique ; il utilise la ressemblance supposée de l’image enregistrée pour créer des fictions crédibles.

Pour la plupart des artistes de « Marelle », la mémoire est un accès privilégié à l’histoire, autant qu’une manière de mêler forme biographique et mythologie individuelle. Ils/elles cherchent un style d’enquête ou de décryptage qui leur permette de se mouvoir dans un paysage encombré. Le présent lui-même devient une matière historique, tel un dépôt de savoir. Magali Desbazeille élabore des scénarios de performance à partir d’une visualisation ambiguë (plutôt grinçante ou parodique) de matériaux d’enquête sociologique. Pour Bélorgey, la peinture est une activité de connaissance. Il peint, ostensiblement et de manière déclarée, des tableaux documentaires, sans prétendre pour autant à une neutralité impersonnelle. Claire Tenu revendique une expérience lyrique, en évitant les maniérismes psychologiques et les tournures solipsistes de l’art dit « expressif ». Béatrice Duport passe du dessin aux formes plastiques en explorant ses propres tracés. La simple inscription manuelle du mot « matière » sur une page blanche condense un effet d’onde aussi puissant que fragile. Qu’ils/elles soient peintres ou photographes, qu’ils pratiquent la sculpture ou la gravure, et quel que soit leur intérêt pour la musique et les arts de la scène, le spectacle vivant ou la performance, les artistes associés à « Marelle » ont conservé une confiance dans l’outil et la discipline qu’ils ont choisis. Au début de l’année, pour l’exposition inaugurale du nouveau musée Unterlinden de Colmar, nous avions mis l’accent sur l’histoire et la vitalité actuelle de la performance, nous avions invité des

danseurs, des chorégraphes. À Montreuil, diverses considérations, notamment techniques, nous ont conduits à respecter les partages disciplinaires. En revanche, nous avons effectivement mis en avant l’idée du dessin et le tracé (avec l’image de la marelle) comme une énergie de formation transdisciplinaire, entre l’écriture et l’image, dans l’espace (le lieu d’exposition) comme sur la page.

Cet intérêt pour le dessin dans tous ses états, couplé avec la photographie, entre description et fiction, fantaisie et savoir, devrait apparaître clairement dans le deuxième accrochage, qui sera consacré à des expériences d’atelier menées pour et avec des enfants. Un grand abécédaire d’Édith Dufaux fera le lien avec les œuvres présentées dans le premier accrochage, en rappelant les vertus de l’art d’illustration, lié en l’occurrence à une invention verbale. Trois artistes du groupe RADO vont

montrer des œuvres et documents issus d’interventions en milieu scolaire. Les activités de RADO se sont développées depuis le début des années 2000, dans le sillage du séminaire-forum « Des territoires », à l’École des beaux-arts de Paris.

Claire Tenu avait déjà travaillé à Montreuil, en 2002-2004, dans le cadre d’un projet sur la ville suscité par la Maison populaire. Elle montrera au 116 des éléments de trois ateliers qu’elle a animés dans des écoles, à Perpignan, Cherbourg et Saint-Ouen, entre 2010 et 2012. À ses yeux, ces expériences font partie intégrante de l’investigation sur les possibilités de la photographie qui est au coeur de sa démarche.

Une formule similaire, mise en place avec Peuple et Culture Corrèze, a permis à Fanny Béguery et Adrien Malcor de conduire leurs Enfantillages outillés dans trois écoles primaires de la vallée de la Dordogne avec des enfants âgés de quatre à dix ans 3. L’hypothèse de travail était d’interroger, avec les enfants, leurs représentations des objets techniques, instruments et machines, qui peuplent leur environnement proche (domestique) ou élargi (à l’échelle des équipements industriels). Invités à dessiner et munis d’appareils photo, les enfants ont engagé, avec les adultes, un processus de connaissance qui laisse toute sa place à la créativité, à la fantaisie et aux combinaisons métaphoriques.

Jean-François Chevrier,

juillet 2016

dimanche 21 janvier 2018

Nouveaux dessins (acquis par le Fond Municipal d'Art Contemporain de Montreuil).

Sans titre

Encre sur papier

21 X 29,7 cm

2016.

Sans titre

Encre de Chine et impression jet d'encre sur papier

21 X 29,7 cm

2016.

Sans titre

Encre de Chine et impression jet d'encre sur papier

21 X 29,7 cm

2016.

Sans titre

Encre de Chine et impression jet d'encre sur papier

21 X 29,7 cm

2016.

Sans titre

Encre de Chine et impression jet d'encre sur papier

21 X 29,7 cm

2016.

Sans titre

Encre de Chine et impression jet d'encre sur papier

21 X 29,7 cm

2016.

Sans titre (dyptique)

Encre de Chine et impression jet d'encre sur papier

42 X 29,7 cm

2016.

Encre sur papier

21 X 29,7 cm

2016.

Sans titre

Encre de Chine et impression jet d'encre sur papier

21 X 29,7 cm

2016.

Sans titre

Encre de Chine et impression jet d'encre sur papier

21 X 29,7 cm

2016.

Sans titre

Encre de Chine et impression jet d'encre sur papier

21 X 29,7 cm

2016.

Sans titre

Encre de Chine et impression jet d'encre sur papier

21 X 29,7 cm

2016.

Sans titre

Encre de Chine et impression jet d'encre sur papier

21 X 29,7 cm

2016.

Sans titre (dyptique)

Encre de Chine et impression jet d'encre sur papier

42 X 29,7 cm

2016.

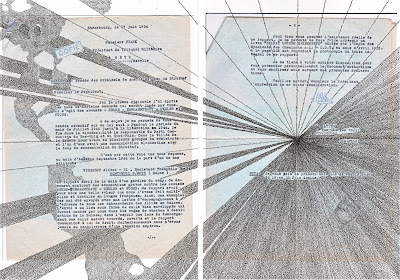

Le complot des Pigeons - Éd. Lendroit Éditions.

La série des 28 dessins du Complot des pigeons éditée par Lendroit Édions.

https://www.lendroit.org/catalogue/fiches/1112-Le-complot-des-pigeons

https://www.lendroit.org/catalogue/fiches/1112-Le-complot-des-pigeons

Série de dessins réalisés à partir de la

correspondance de prison de mon grand-père, arrêté en 1952 pour atteinte

à la sureté de l’état. Documents administratifs, lettres, taches,

pliures, traces du temps, passages frappés d’un tampon de la prison,

surlignés ou caviardés; tout ces éléments se rythment et se confrontent,

s’estompent, s’effacent dans une composition graphique où certains

fragments relèvent tout autant d’une histoire politique que d’un vécu

intime.

Un texte de Philippe Artières accompagne l'ouvrage.

Un texte de Philippe Artières accompagne l'ouvrage.

Paperolles, Galerie 22, 48 m2 (Commissariat Camille Paulhan), 2016.

Exposition avec :

Contemplature / Lection

Il est des oeuvres pour lesquelles, lorsqu’on se retrouve face à elles – et j’entends par là vraiment face à elles, pas face aux reproductions photographiques, fussent-elles de bonne qualité – on hésite toujours entre les regarder ou les lire. Face aux logogrammes du début des années 1960 de Christian Dotremont, faut-il tâcher de déchiffrer les écritures calligraphiées au pinceau en s’aidant des aide-mémoire au crayon rédigés au bas des dessins, ou les refuser définitivement, en ne cherchant qu’à se laisser porter par les délinéations grasses ou délicates ? Même époque, autre souci : l’Écriture rose (1958-59) de Simon Hantaï, où l’écriture n’est pas masquée par une rondeur quelconque, mais

s’offre en palimpseste, mots et recopiages griffonnés les uns sur les autres sans relâche jusqu’à paraître illisibles : faut-il s’éloigner pour découvrir de loin l’immense journal spirituel et intime du peintre, ou y coller son nez au plus près pour démêler les noeuds de son écriture serrée ? Faut-il analyser grammaticalement les logorrhées poétiques de Jean- Luc Parant, ou se laisser porter par les lignes de mots semblables aux petites boules qu’il accumule depuis plusieurs décennies ? D’autres auront choisi délibérément ce qui semble se lire, mais dont le code, s’il a jamais existé, ne nous parvient pas : Palanc avec ses alphabets imaginaires Ouvertitude et Fermotitude, ou encore les graphies de Mirtha Dermisache sur lesquelles l’oeil semble s’être trop aventuré au point de trébucher sur une forme désormais abstraite.

On retrouve également cette idée de dispersion dans le dessin À l’oeil nu (2012) de Caroline Delieutraz : L’Origine du monde de Gustave Courbet est détournée à travers la pratique de l’ASCII art, fort répandue dans les années 1990, et qui consiste en la création d’images à partir de caractères informatiques. Avec cette oeuvre, l’artiste opère un jeu de dupes entre la facilité des générateurs d’ASCII art qui parcourent Internet et le laborieux travail de copie sur le papier des caractères constituant le dessin, avec ses nécessaires hésitations et tremblements. Photographiée ou vue de loin, l’oeuvre révèle la représentation du sexe féminin du célèbre tableau, tandis que paradoxalement, s’en rapprocher ne fait que brouiller l’image, revenue à un magma uniforme de signes de clavier d’ordinateur.

Enfin, ouvrant vers des espaces imaginaires jusqu’alors rarement partagés avec d’autres que lui, Vincent Labaume présente des cartes du monde triem, réalisées au tournant des années 1980. La langue triame, écrite et parlée par son seul inventeur, a sa grammaire, son orthographe et sa conjugaison, mais le monde triem a lui aussi été pensé comme une société complexe, avec sa mythologie, sa littérature, son histoire et sa géographie. Les cartes de ce monde, originellement écrites en langue triame, évoquent un continent naufragé, raccroché à l’Amérique du Sud avant de dériver dans le Pacifique, englobant les poétiques îles de Pâques. Dessins adolescents, réalisés entre ses 15 et ses 17 ans, les cartes de Vincent Labaume n’en demeurent pas moins d’une incroyable précision, « Dzê triama » (« le monde triem ») se voulant un monde à part entière, avec sa capitale, ses villes de province, ses fleuves, ses mers intérieures, ses sites d’intérêt et surtout ses innombrables petites îles, comme autant de terres inexplorées à découvrir.

Nicolas Aiello / Jean-Philippe Basello / Laurence Cathala / Caroline Delieutraz / Jean-Christophe Norman / Estefania Penafiel Loaiza / Vincent Labaume - Commissariat Camille Paulhan.

Contemplature / Lection

Il est des oeuvres pour lesquelles, lorsqu’on se retrouve face à elles – et j’entends par là vraiment face à elles, pas face aux reproductions photographiques, fussent-elles de bonne qualité – on hésite toujours entre les regarder ou les lire. Face aux logogrammes du début des années 1960 de Christian Dotremont, faut-il tâcher de déchiffrer les écritures calligraphiées au pinceau en s’aidant des aide-mémoire au crayon rédigés au bas des dessins, ou les refuser définitivement, en ne cherchant qu’à se laisser porter par les délinéations grasses ou délicates ? Même époque, autre souci : l’Écriture rose (1958-59) de Simon Hantaï, où l’écriture n’est pas masquée par une rondeur quelconque, mais

s’offre en palimpseste, mots et recopiages griffonnés les uns sur les autres sans relâche jusqu’à paraître illisibles : faut-il s’éloigner pour découvrir de loin l’immense journal spirituel et intime du peintre, ou y coller son nez au plus près pour démêler les noeuds de son écriture serrée ? Faut-il analyser grammaticalement les logorrhées poétiques de Jean- Luc Parant, ou se laisser porter par les lignes de mots semblables aux petites boules qu’il accumule depuis plusieurs décennies ? D’autres auront choisi délibérément ce qui semble se lire, mais dont le code, s’il a jamais existé, ne nous parvient pas : Palanc avec ses alphabets imaginaires Ouvertitude et Fermotitude, ou encore les graphies de Mirtha Dermisache sur lesquelles l’oeil semble s’être trop aventuré au point de trébucher sur une forme désormais abstraite.

Paperolles réunit sept artistes autour d’un goût partagé pour une forme d’écriture dessinée, développée dans tous les médiums : dessin, bien entendu, mais aussi estampe, vidéo, photographie ou performance. Chez Marcel Proust, les paperolles sont de petits fragments de papier collés sur les feuillets du texte principal, en ajouts successifs, à la marge de la pensée première de l’auteur. Dans cette exposition, il est également question de ces marges, de l’écriture hors d’ellemême, de sa rondeur ou de sa nervosité, de son sens comme de son illisibilité. Du plus petit dénominateur commun, la signature, exploitée par Jean-Philippe Basello, à l’immensurable des cartes figurant des espaces imaginaires chez Vincent Labaume, tous les artistes de l’exposition se penchent sur des fonctionnalités polymorphes du mot, de la phrase ou simplement de l’écriture : c’est ainsi la correspondance épistolaire chez Laurence Cathala, la lecture et l’appropriation de textes littéraires chez Estefanía Peñafiel Loaiza ou Jean-Christophe Norman, le flux des injonctions publicitaires ou de l’actualité chez Nicolas Aiello et enfin l’ASCII art dans l’oeuvre de Caroline Delieutraz. Jean-Philippe Basello se penche sur une des formes les plus minimales et les plus symboliques de l’écriture, à savoir la signature. Dans sa série Signatures de Barack Obama (2015), il s’est intéressé à la possibilité de réinvestissement métaphorique et légèrement ironique d’une des figures politiques les plus puissantes au monde. À partir d’un acte perçu comme une forme de performance théâtrale – posture du corps, souffle, possibilité de calligraphie identique au président américain – tout autant que de dessin, Jean-Philippe Basello entend dresser un portrait par l’écriture.

Au moment même où l’accélération de l’usage officiel de l’autopen (ou machine à signer) met en doute la notion d’olographie, les Signatures de Barack Obama viennent rappeler l’unicité de chaque tracé, et les différences inframinces entre le modèle et ses copies. Chez Laurence Cathala, c’est le modèle de la correspondance et de la relation unissant un collectionneur et un artiste qui est prise pour point de départ des oeuvres de la série présentée lors de l’exposition. Une écriture manuscrite est inventée, une autre faussement dactylographiée, un échange complice autour de l’art et de la création imaginé entre les deux personnages. Les pliages des feuilles, les jaunissements provoqués et les légères ratures apparaissent comme autant de discrètes traces des manipulations et autres attentes suscitées à la réception des lettres. Longtemps, chez Laurence Cathala, l’écrit n’a été qu’allusivement présent, masqué derrière la couverture de livres en bois monobloc, éparpillé en sciure au sol ou dispersé au point que l’on ne reconnaisse pas ses auteurs respectifs. Avec la Correspondance II (2013), pas de signature ni même de date, mais une unité formée par des adresses amicales réciproques qui permet d’y projeter une narration et une attente liée à la réception de ces lettres pliées et dépliées par des mains inconnues. La lecture est également à l’oeuvre chez Estefanía Peñafiel Loaiza, avec sa vidéo cartographies 1. la crise de la dimension (2010), dans laquelle ses doigts tachés d’encre viennent réécrire par pression sur une page blanche le chapitre « La crise de la dimension », dans l’ouvrage Ecuador (1929) d’Henri Michaux. L’artiste, qui a pu à d’autres occasions se livrer à des lectures – comme celle, récitée à l’envers, des constitutions successives de son pays d’origine, ou encore du poème « Je suis né troué » (également d’Henri Michaux) – choisit ici de matérialiser physiquement le texte, nettement politique et mélancolique, de l’auteur. Comme bien souvent chez Estefanía Peñafiel Loaiza, les mots apparaissent par leur disparition même, puisque la vidéo ne fait guère mystère du procédé à l’origine de la soudaine possibilité de ces doigts délicatement posés à la surface de la page à générer du récit : l’encre qui semble suinter des dermatoglyphes est en fait absorbée par eux, et l’histoire est rembobinée.

Pour Jean-Christophe Norman, c’est la lecture d’Ulysse (1922) de James Joyce qui a conduit à un projet au long cours, initié il y a deux ans et aujourd’hui encore en progression. Depuis 2010, l’artiste s’attache à matérialiser des récits de

voyageurs sous une forme performative : d’abord, il s’est agi pour lui de réécrire intégralement Ulysse sur des feuilles de papier A4, présentées dans une immense installation permettant de montrer l’entièreté du texte d’un seul point de vue, comme s’il s’agissait du rouleau de Sur la route de Jack Kerouac. Puis, plus récemment, il a choisi de réitérer les circonvolutions urbaines des personnages du roman en le réécrivant intégralement à la craie, sur le sol de différentes villes traversées au hasard des voyages et des déplacements : Palerme, Paris, Venise, Tokyo et Phnom-Penh au même titre que Privas, Nyon ou Aigues-Mortes. Dans le roman de l’auteur irlandais, les deux protagonistes Leopold Bloom et Stephen Dedalus suivent une errance d’une journée dans Dublin, racontée sur près d’un millier de pages. Combien de kilomètres ou de journées Jean-Christophe Norman a-t-il passé à recopier leur histoire, par le biais d’une ligne de mots bien précaire ? Le récit, dont peuvent se grappiller seules quelques bribes, devient fragmentaire, repris à la dernière phrase tracée des milliers de kilomètres plus loin, effacé par les pieds des passants au fur et à mesure.

voyageurs sous une forme performative : d’abord, il s’est agi pour lui de réécrire intégralement Ulysse sur des feuilles de papier A4, présentées dans une immense installation permettant de montrer l’entièreté du texte d’un seul point de vue, comme s’il s’agissait du rouleau de Sur la route de Jack Kerouac. Puis, plus récemment, il a choisi de réitérer les circonvolutions urbaines des personnages du roman en le réécrivant intégralement à la craie, sur le sol de différentes villes traversées au hasard des voyages et des déplacements : Palerme, Paris, Venise, Tokyo et Phnom-Penh au même titre que Privas, Nyon ou Aigues-Mortes. Dans le roman de l’auteur irlandais, les deux protagonistes Leopold Bloom et Stephen Dedalus suivent une errance d’une journée dans Dublin, racontée sur près d’un millier de pages. Combien de kilomètres ou de journées Jean-Christophe Norman a-t-il passé à recopier leur histoire, par le biais d’une ligne de mots bien précaire ? Le récit, dont peuvent se grappiller seules quelques bribes, devient fragmentaire, repris à la dernière phrase tracée des milliers de kilomètres plus loin, effacé par les pieds des passants au fur et à mesure.

Nicolas Aiello s’est penché sur une littérature plus vernaculaire pour son estampe Prospectus (2011) : sur la plaque

de cuivre utilisée pour cette eau-forte, il a gravé à l’endroit comme à l’envers des mots et autres fragments de phrases trouvés sur des publicités glissées dans la boîte aux lettres. Le flux des promotions et des promesses commerciales se retrouve représenté comme un éclatement poétique dont le coeur devient immédiatement illisible. La couleur et les jeux de typographie disparaissent au profit d’un fourmillement soigneusement organisé. Là encore, Nicolas Aiello n’en est pas à sa première réflexion sur l’écrit, lui qui s’est intéressé aux entremêlements de mots lus, vus ou entendus à la radio, puisés dans l’espace urbain ou la presse. Récemment, avec sa série La santé, été 52 (2010-2011), il a travaillé à une copie tout autant fidèle – par ses pliures, ses taches, ses tamponnages et ses caviardages – que graphiquement réinventée de la correspondance de son grand-père, incarcéré il y a une soixantaine d’années pour atteinte à la sûreté de l’état : les mots, les signes et les images se perdent dans des nuées de petits points discrets.

de cuivre utilisée pour cette eau-forte, il a gravé à l’endroit comme à l’envers des mots et autres fragments de phrases trouvés sur des publicités glissées dans la boîte aux lettres. Le flux des promotions et des promesses commerciales se retrouve représenté comme un éclatement poétique dont le coeur devient immédiatement illisible. La couleur et les jeux de typographie disparaissent au profit d’un fourmillement soigneusement organisé. Là encore, Nicolas Aiello n’en est pas à sa première réflexion sur l’écrit, lui qui s’est intéressé aux entremêlements de mots lus, vus ou entendus à la radio, puisés dans l’espace urbain ou la presse. Récemment, avec sa série La santé, été 52 (2010-2011), il a travaillé à une copie tout autant fidèle – par ses pliures, ses taches, ses tamponnages et ses caviardages – que graphiquement réinventée de la correspondance de son grand-père, incarcéré il y a une soixantaine d’années pour atteinte à la sûreté de l’état : les mots, les signes et les images se perdent dans des nuées de petits points discrets.

On retrouve également cette idée de dispersion dans le dessin À l’oeil nu (2012) de Caroline Delieutraz : L’Origine du monde de Gustave Courbet est détournée à travers la pratique de l’ASCII art, fort répandue dans les années 1990, et qui consiste en la création d’images à partir de caractères informatiques. Avec cette oeuvre, l’artiste opère un jeu de dupes entre la facilité des générateurs d’ASCII art qui parcourent Internet et le laborieux travail de copie sur le papier des caractères constituant le dessin, avec ses nécessaires hésitations et tremblements. Photographiée ou vue de loin, l’oeuvre révèle la représentation du sexe féminin du célèbre tableau, tandis que paradoxalement, s’en rapprocher ne fait que brouiller l’image, revenue à un magma uniforme de signes de clavier d’ordinateur.

Enfin, ouvrant vers des espaces imaginaires jusqu’alors rarement partagés avec d’autres que lui, Vincent Labaume présente des cartes du monde triem, réalisées au tournant des années 1980. La langue triame, écrite et parlée par son seul inventeur, a sa grammaire, son orthographe et sa conjugaison, mais le monde triem a lui aussi été pensé comme une société complexe, avec sa mythologie, sa littérature, son histoire et sa géographie. Les cartes de ce monde, originellement écrites en langue triame, évoquent un continent naufragé, raccroché à l’Amérique du Sud avant de dériver dans le Pacifique, englobant les poétiques îles de Pâques. Dessins adolescents, réalisés entre ses 15 et ses 17 ans, les cartes de Vincent Labaume n’en demeurent pas moins d’une incroyable précision, « Dzê triama » (« le monde triem ») se voulant un monde à part entière, avec sa capitale, ses villes de province, ses fleuves, ses mers intérieures, ses sites d’intérêt et surtout ses innombrables petites îles, comme autant de terres inexplorées à découvrir.

[Camille Paulhan]

Inscription à :

Articles (Atom)